[이소영의 도시식물 탐색] 천냥금과 만냥금은 존재하지 않는다

수정 2025-07-02 03:32

입력 2025-07-02 00:43

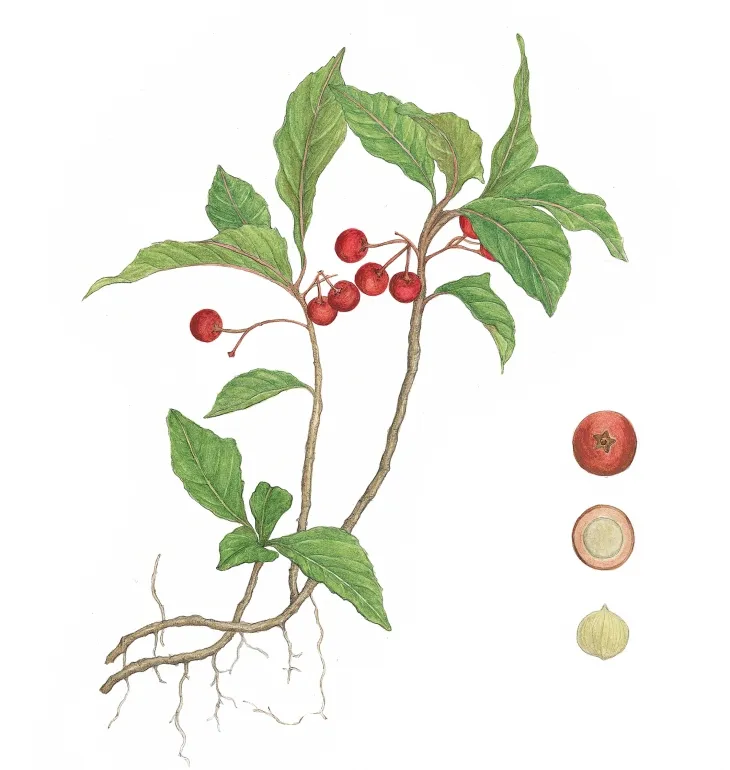

제주도 서귀포의 안덕계곡을 좋아한다. 천연기념물 제377호로 지정된 안덕계곡 난대림에는 구실잣밤나무, 참식나무, 후박나무, 붉가시나무, 보리장나무 등 300여종의 식물이 서식한다. 그리고 거대한 나무들 아래에선 백량금과 자금우처럼 우리에게 분화 식물로 익숙한 작은 나무들이 제멋대로 뿌리를 뻗으며 살고 있다.

우리는 일상에서도 백량금과 자금우를 쉽게 만날 수 있다. 도심 주택가 골목의 상점 앞이나 식사하러 들어간 식당에서 빨간 열매를 매단 작은 나무 화분을 본다면 그것은 백량금과 자금우가 속한 자금우속 식물일 확률이 높다. 나는 서울에서 화분째 자라는 백량금과 자금우를 보며 제주의 숲에서 자유롭게 생장하는 개체들을 떠올린다. 그들은 야생의 난대림에서 어쩌다 도시의 우리 곁으로 오게 됐을까?

자금우과 자금우속은 전 세계적으로 300여종이 분포하며 우리나라에는 자금우, 산호수, 백량금 세 종이 자생한다. 이들은 여름 즈음 꽃을 피우기 시작해 가을이 되면 열매를 맺는다. 빨간 열매는 겨우내 가지에 매달려 있다. 백량금은 수고 1미터 가까이 자라며, 자금우와 산호수는 15~30㎝가량으로 백량금에 비해 훨씬 낮게 자란다. 이들이 자라는 모습을 보면 풀이라 착각할 수 있으나 모두 나무다. 잎의 거치와 두께 등도 각기 다르다. 자금우의 잎은 백량금의 것보다 두께가 얇고 잎의 길이도 짧다.

산호수는 코로나 시대에 가장 주목받은 식물이다. 팬데믹 초기 정부는 자가 격리자에게 ‘식물 마음돌봄키트’란 이름의 식물 재배 키트를 제공했는데, 이 키트의 수종은 산호수였다. 정신적 치유를 목적으로 재배하는 원예치료용 식물은 재배가 쉽고, 관상 요소도 많아야 한다. 재배가 어려워 식물이 금세 죽거나 재배자가 관상의 즐거움을 느끼지 못할 때 정신적 치유 효과를 기대하기는 어렵기 때문이다. 산호수는 생존력이 강하며 자금우와 마찬가지로 30㎝ 이하로 낮게 자라고, 가는 줄기에 잎이 있다. 자금우와 달리 줄기와 잎에 털이 많아 산호수를 털자금우라고 부르기도 한다.

자금우속 식물은 개업식, 집들이 선물로 선호돼 왔다. 특히 백량금은 부를 가져다줄 것만 같은 이름 때문에 자금우속 식물 중에도 선물용으로 인기가 좋다. 또한 이들은 붉은 열매를 오랫동안 매달고 있어 다른 관엽식물들보다 관상할 거리가 많다는 이점도 있다. 우리나라뿐만 아니라 중국에서는 이들 열매의 붉은색이 행운을 가져다준다고 믿으며, 특히 백량금의 경우 이름에 ‘금’이 들어간다는 이유로 중국 사람들은 백량금을 귀한 식물로 여겨 왔다. 상황이 이렇다 보니 자금우속 식물로 화훼 시장이 장난을 벌이는 일도 있다.

몇 년 전 작업실 근처 꽃시장의 매대에 백량금이 전시된 걸 본 적이 있다. 그런데 백량금 옆에 천냥금이란 이름표를 단 식물도 함께 있었다. 천냥금이란 이름은 생전 처음 보는지라 정체가 궁금해 직원에게 물으니 그것은 사실 자금우라고 했다. 실제 화훼 농장을 운영하는 지인은 백량금이 선물용 분화로 인기가 많다 보니 백량금과 닮은 자금우를 천냥금이라는 이름으로 둔갑시켜 판매한다고 했다. 실제로 백량금과 천냥금 화분이 나란히 있을 때 사람들은 백량금보다 더 큰 숫자를 가진 천냥금이 더 많은 부를 가져다줄 거라 기대하며 천냥금을 선택한다고 한다.

그렇게 천냥금을 본 지 얼마 지나지 않았을 때 나는 또다시 꽃시장에서 천냥금 옆에 전시된 만냥금을 보았다. 만냥금 이름표 아래엔 백량금이라고 쓰인 원래 이름표가 붙어 있었다. 사람들이 백량금과 천냥금 사이에서 천냥금만 선택하다 보니 백량금을 천냥금보다 더 많은 부를 가져다줄 법한 ‘만냥금’으로 이름을 바꿔 판매하는 것이었다. 그렇게 현재 우리나라에서 백량금은 만냥금 혹은 만량금으로, 자금우는 천냥금 혹은 천량금으로 불리며 유통된다.

또다시 시장을 찾았을 때 혹시 억냥금이 나왔을까 걱정했지만 다행히 아직까지는 억냥금을 본 적이 없다. 그러나 당장 내일 자금우, 산호수 혹은 백량금이 억냥금으로 둔갑해 우리 앞에 나타난다 해도 이상하지 않다. 우리는 지금껏 우리가 욕망할 만한 유통명으로 식물 이름을 바꿔 부르고 인류와 대지를 현혹시켜 왔기 때문이다.

물론 자금우속 식물이 우리에게 정말 부를 가져다줄 거라 생각하진 않는다. 그러나 기후 위기 시대, 이들이 조금 다른 방식으로 우리에게 행복을 안겨 줄 수 있음을 예상해 볼 순 있다. 2008년 발표된 ‘실내 환경 개선을 위한 자금우속 식물의 열 성능 평가’ 연구에서 자금우속 식물에 의한 실내 공간 온습도 변화를 실험한 바에 따르면, 이들이 고온의 실내에서 주위 온도를 저하시키고 적정 온도를 유지시키는 데 효과적이라는 사실이 증명됐기 때문이다.

자금우속 식물이 주목받는 계절은 늘 겨울이었다. 한겨울 붉은 열매를 맺는 모습이 이들의 대표 이미지로 인식돼 왔기 때문이다. 그러나 이들에게도 열매 못지않게 단아하고 아름다운 꽃이 있다. 바로 지금 자금우속 식물이 꽃을 피운다. 자금우속의 속명 ‘아르디시아’는 화살촉, 창끝을 뜻하는 그리스어 ‘아르디스’에서 유래했다. 이들 꽃의 암술이 화살처럼 길게 쏙 빠져나와 있기 때문이다. 이 여름이야말로 자금우속의 정체성, 속명의 연유를 확인할 수 있는 최적의 계절이다.

이소영 식물세밀화가

2025-07-02 29면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지